四十九日・香典返し・一周忌など案内状・挨拶状 葬儀のお礼状や死亡通知・喪中はがきも解説

仏事(法事・法要)の挨拶状・案内状まとめ

お電話で注文完了までお手伝い。電話を繋ぎながら一緒に画面操作してナビゲート可能。電話:03-5911-4811(9:00〜19:00)

法事・法要の挨拶状 文例ページへのリンク

プリントメイトで注文できる法事・法要の挨拶状・案内状・お礼状などの一覧です。

各文例ページへリンクしています。例文を探しにお役立てください。

仏事挨拶状(法事・法要)の時系列まとめ

仏事挨拶状の時系列、死去から葬儀、忌明け、喪中、そして一周忌・三回忌と続く法要などに必要な案内状・お礼状の解説です

- ●ご逝去(訃報・死亡通知)

| - ●葬儀(会葬礼状・弔電などのお礼)

| - ●四十九日(案内状・香典返し挨拶状)

| - ●新盆・初盆(案内状)

| - ●喪中はがき・寒中見舞い

| - ●一周忌(案内状・お礼状)

| - ●三回忌など年忌法要(案内状・お礼状)

●お悔やみ状(個人・ビジネス)

ご逝去(訃報・死亡通知)

ご逝去された際の訃報やその後の死亡通知状など

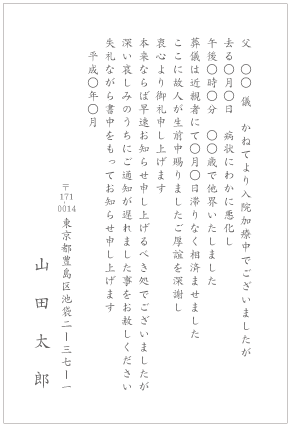

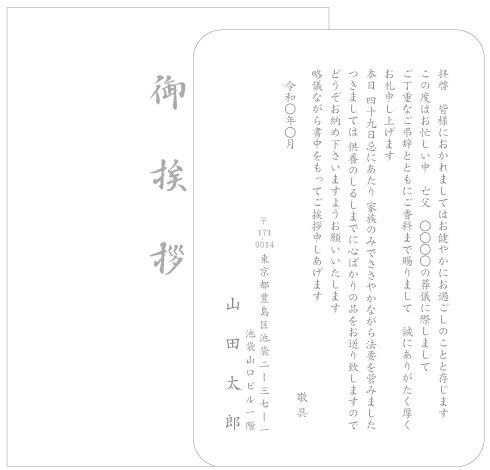

死亡通知状訃報

故人の関係者に死去を通知するものです。

故人の関係者に死去を通知するものです。

訃報は葬儀の案内を伴うことが多く、電話・メールなどが多いようです。

死亡通知は家族葬など内々で済ませた際のお知らせとなる場合に使われることが多く、場合によっては四十九日や納骨まで済ませた後で出す場合もあります。

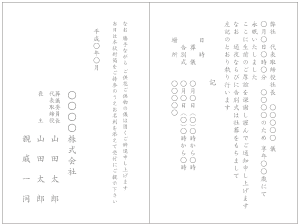

社葬の案内状

社葬とは故人の功績を讃え、会社が施主となり執り行う葬儀です。セレモニーとして故人を悼むだけでなく、内外に向けて新体制を周知する場としても営まれます。

社葬とは故人の功績を讃え、会社が施主となり執り行う葬儀です。セレモニーとして故人を悼むだけでなく、内外に向けて新体制を周知する場としても営まれます。

創業者や会長、社長、役員などの企業のトップに対してが一般的ですが、目覚しい功績をあげた社員、業務上の事故や殉職者を弔うために営まれることもあります。

葬儀(会葬礼状・弔電などのお礼)

会葬礼状やお香典・供花・弔電など葬儀でのお礼状です。

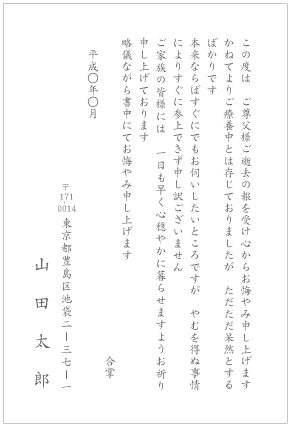

会葬礼状

葬儀に参列した方へのお礼状で、返礼品に添えてお渡しするのが一般的です。

葬儀に参列した方へのお礼状で、返礼品に添えてお渡しするのが一般的です。

それ以外にも、葬儀に参列できなかった方から寄せられたお香典・供花・供物・弔電・お悔み状等のお礼状としてもお使い頂けます。

遠方などには郵送することもできます。

社葬のお礼状

社葬へ参列して頂いたお礼、社葬で弔電や供花を頂いた際のお礼例文などをご用意しております。

四十九日(案内状・香典返し挨拶状)

49日法要の案内状や法要後の香典返し挨拶状です。

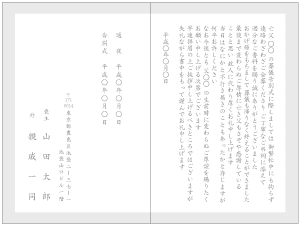

四十九日法要の案内状

往復はがき(一般的案内)

封筒付き挨拶状(丁寧な案内)

亡くなってから49日目に行われる忌日法要で、これを四十九日、七七日忌、満中陰の法要と言います。

四十九日法要では親族などが集まり、読経や焼香や会食が行なわれます。

法要のご案内では日時のほか、会食(お斎・粗餐)や卒塔婆についても書き添えることができます。

五七日忌・百か日・キリスト教・神道などの例文もご用意しております。

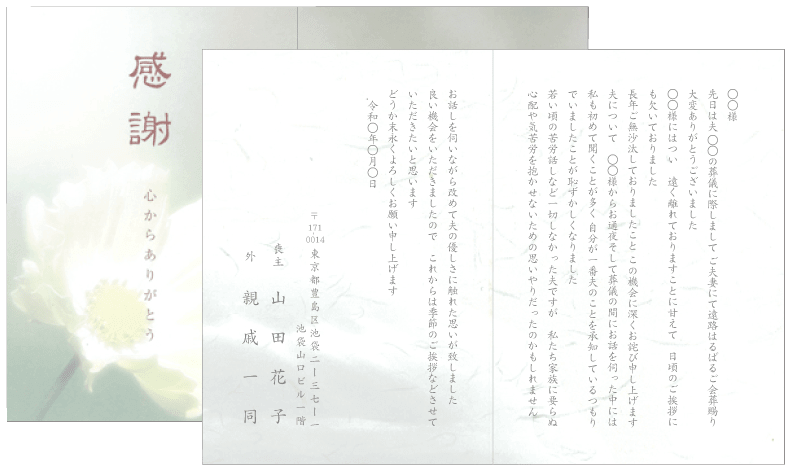

香典返し挨拶状

香典返しの挨拶状は忌明けのタイミング渡す「葬儀で頂いたお香典の返礼品(香典返し)」に添える挨拶状です。

様々な挨拶状のタイプがあり「封筒付き挨拶状」「デザインタイプ挨拶状」「伝統的な巻紙」などをご用意しております。

お香典を寄付や養育費などにあてた場合、キリスト教、神道などの例文のご用意もあります。

初盆・新盆(案内状・お礼状)

初盆・新盆法要の案内状や法要後のお礼状です。

初盆・新盆法要の案内状

新盆(初盆)法要は、故人が亡くなって四十九日を過ぎ、初めて迎えるお盆に行う法要のことです。お盆の期間は8月13日〜16日の4日間(8月盆)が一般的ですが、東京をはじめとする一部地域では7月13日〜16日の4日間(7月盆)で行われます。

初盆・新盆法要のお礼状

法要の当日にお渡しする引き出物に添えるお礼状や、家族のみで済ませた報告などの例文をご用意しております。

喪中はがき・寒中見舞い

喪中はがきの他、喪中にも使える寒中見舞いはがきです。

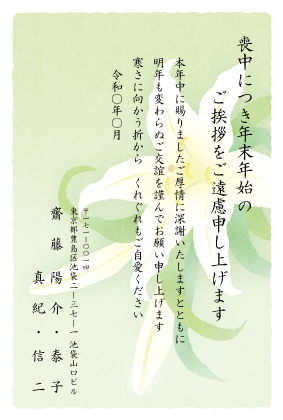

喪中はがき

本年中に近親者に不幸があった場合に、喪の期間として年賀状交換の辞退を伝えるハガキです。(喪中のときは慶事や正月行事を慎しむ習慣があります)

本年中に近親者に不幸があった場合に、喪の期間として年賀状交換の辞退を伝えるハガキです。(喪中のときは慶事や正月行事を慎しむ習慣があります)

年賀状を頂きそうな相手に服喪中を知らせるために、先方が年賀状の準備をする前に喪中はがきを送るのが良いと思います。

また、最近では喪中はがきで年賀状じまいする例も増えていますので、そのような例文もご用意しております。

寒中見舞い

松の内(正月の松飾りを立てておく期間、元日から7日、また15日まで)が明けてから、「寒中見舞い」として、年始のご挨拶をすると良いでしょう。

喪中はがきが間に合わなかった場合にも。、寒中見舞い喪中をお知らせすることもできます。寒中見舞いで年賀状じまいする例文もご用意しております。

一周忌(案内状・お礼状)

一周忌法要の案内状や法要後のお礼状です。

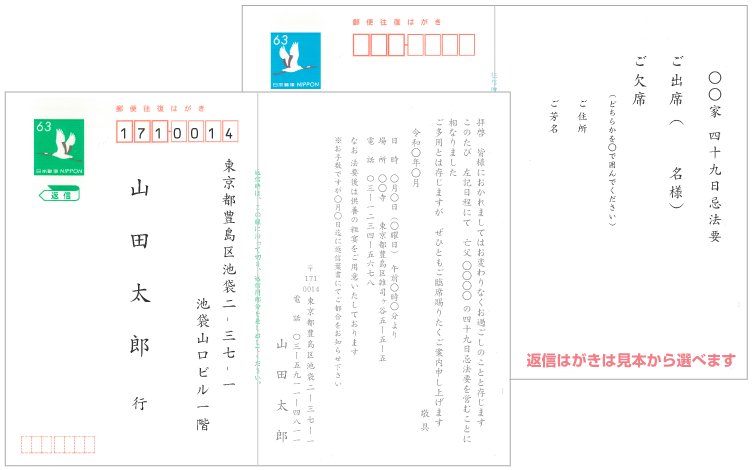

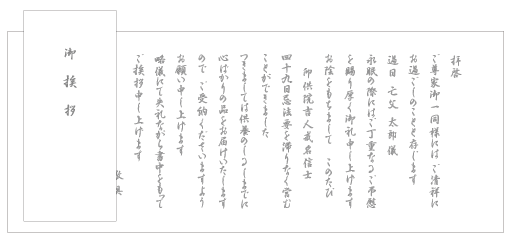

一周忌法要の案内状

故人が亡くなった翌年の満1年目、祥月命日(もしくはその前後)に行うのが一周忌法要です。

祥月命日は故人が亡くなった同じ月日を差します。

一周忌法要では読経や焼香・会食が行なわれますが、この法要のご案内をするのが「一周忌法要の案内状」です。

一周忌は年忌法要の中でも重要とされており、一周忌を終えると「喪が明ける」ことになります。

一周忌法要のお礼状

法要当日に引き出物に添えるお礼状、法要に出席しなかった方から頂戴したお香典などのお礼に使うことができます。

内々で法要を済ませた場合やお越しいただけなかった方へ、無事に法要を済ませた報告とお礼をする挨拶状としても用いられます。

三回忌など年忌法要(案内状・お礼状)

三回忌など年忌法要の案内状や法要後のお礼状です。

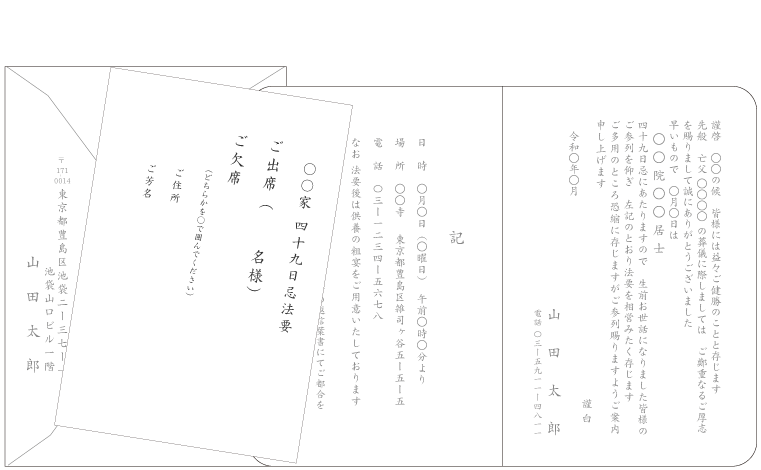

三回忌など年忌法要の案内状

一周忌以降、「三」と「七」の付く年には命日に合わせて年忌法要を営みます。

年忌法要の案内状では日時のほか、会食(お斎・粗餐)や卒塔婆についても書き添えることができます。キリスト教・神道などの例文もご用意しております。

三回忌、七回忌、十三回忌と続きますが、三十三回忌または次回の五十回忌にて「弔い上げ」とし、年忌法要の締めくくるケースもあります。

三回忌など年忌法要のお礼状

法要の当日にお渡しする引き出物に添えるお礼状や、家族のみで済ませた報告などの例文をご用意しております。

お悔やみ状(個人・ビジネス)

通夜・葬儀に参列できない場合に、故人のご冥府や遺族への弔慰を伝えます。

個人

哀悼・弔慰(お悔やみ)状は訃報が届いたものの、通夜や告別式に参列できない場合に出す書面です。

哀悼・弔慰(お悔やみ)状は訃報が届いたものの、通夜や告別式に参列できない場合に出す書面です。

訃報を知ったら出来るだけ早く(その悲しみの最中に)届けるべきですが、時間が経って喪中はがきなどで知ったときにも必要とあれば出すようにします。

ビジネス

法事・法要など仏事挨拶状書き方と知っておくべきマナー

法事・法要など仏事挨拶状を書く際におさえておきたいマナーとポイントを紹介します

仏事・弔事挨拶状のマナーとしきたり

明治時代では、子供が読みやすいように学校で句読点が使われましたが、大人には失礼にあたるとして使われませんでした。

特に縦書きの場合は古くからの書簡に倣い「入れない」のがフォーマルでしょう。

「硯に涙が落ちて」「涙で墨がにじんで」薄くなってしまったという、挨拶状独特の悲しみ表現です。

プリントメイトでは四十九日までの挨拶状は薄墨で、それ以降は黒で印刷しています。

お悔み状等で相手に弔慰・哀悼を示す場合に使われます。「永眠」などを使いましょう。

例外法人挨拶状で自社社長の死を伝える場合、法人として身内ではありますが敬意を表し「逝去」を使っている例文があります。

●重ねて ●重ね重ね ●再度 ●再々 ●再三 ●くれぐれ ●たびたび ●しばしば ●ときどき ●返す返す ●長引く ●死ぬ ●苦 ●迷う ●去る ●浮かばれない

などは、避ける(言い換える)べきです。

葬儀の看板などで使われる「○○ 儀 葬儀式場」の「儀」と同じです。

日常で使う機会のない表現ですので無理に使う必要はありませんが、付けた方が相手に対しては丁寧な表現となりますのでお勧めです。

最近は食事の席を設けず「お弁当」「折詰」をお持ち帰りいただく形式もあるようです。

これは置字(下文字)といって戒名には含みません。 挨拶状への記載は「霊位」「位」の前までを戒名として記載します。

(挨拶状として頭語・結語を入れることもできます)

また、会葬礼状を「弔電」「供花」などのお状礼としても使いたい場合は、郵送もできるように入れておくと良いかもしれません。

連名の続柄は長男・次男・長女・次女等と記すか、続柄を記さずに連名にするのが一般的だと思います。

ただ、「喪主 ○○○○ 外 親戚一同」または「喪主 ○○○○」のみが多いようです。

神道も「亡」を使わず「故」にすることが多いです。

宗教の「死」にたいする考え方の違いからくるものですので確認する必要があります。

↓に宗教別に置き換える用語をまとめてみました。

宗教(宗派)別 用語の置き換え

「御霊前」→「御仏前」に言い換え

一年祭以降は御榊料・御神前を使いことが多いようです

法事・法要など仏事挨拶状のFAQ

法事・法要など仏事挨拶状のよくある質問と答えをまとめています

よくある質問と答え

仏教では故人は冥土と現世をさまよい、7日ごとに7回の審判を受けることから、7日ごとに7回の追善供養が行われます。

最初の7日目を「初七日(しょかのか)」、14日目を「二七(ふたなのか)」という具合に、49日目が「七七日(なななのか)」となり、四十九日と呼ばれます。

現代では初七日の法要は葬儀当日に行われることがほとんどで、初七日と四十九日(七七日)以外は省略されることが多いです。

また、関西などで使われる「満中陰」も四十九日と同じです。

故人がこの世とあの世の間をさまよう49日目までの期間を「中陰」といい、この中陰が満たって忌明けとなることから満中陰と呼ばれます。

「お香典を〜」「ご供花を〜」「ご弔電を〜」として複数のお礼状を作成する方法以外にも、「ご弔意」として幅広く対応できるようにすることができます。

まとめない方が丁寧ですが、まとめて対応することが多いと思います。

ただし、特別な相手や特別ないただき物をした場合は、個別に丁寧な言葉を添えてお礼状を作ることをお勧めします。

「お往復はがき」と「封筒付き挨拶状+返信はがき」ですが、法要の案内状では「往復はがきが」が主流です。

こちらのために出席をお願いする案内状ですので、本来は畏まった封筒付き挨拶状が相応しいと思いますが、ごく身近な方へは形式的な畏まり過ぎないて往復はがきにする方が多いです。その法要や相手に合わせてお選びください。

場合によっては、四十九日を済ませた後で「死亡通知状」を出すこともあります。

「故人の遺志により」「諸事情により」などとして、事後報告となったお詫びも丁寧に書きましょう。

具体的な事情を書いたり「諸般の事情」としたり、「悲しみのあまり諸事手につかず、ようやく〜」などとして事情を説明する必要はあると思いますが、どんなに遅くなってもお詫びとともにお知らせする必要があります。

挨拶文の作成依頼も承っておりますのでご相談ください。

通常は「月」までで構いませんが、その日が「葬儀の日」「法要の日」など特別な日などは「日」まで入れることもあります。

この場合は文章も「本日は〜ありがとうございました」となり、当日にさっそく書いた丁寧なお礼状となります。

数日違いなら当日に書いたことにできますが、あまり日が空かないようにしましょう。

また、後日あらたまってお礼する場合、「書いた日」を入れるのは紛らわしいので「月」まででよいと思います。

「死亡通知」は「葬儀は済ませました」等の供養に関するお知らせなどがメインで、送る相手も故人の関係者となります。

方や「喪中はがき」は「喪中なので年賀状を失礼します」という年賀欠礼で、送る相手も出す人の関係者となります。

時期が丁度よいため、年賀状の代わりに喪中時の年始挨拶に使われることが多いです。

自分が喪中だったり、相手が喪中だったりした場合、年賀状でのやり取りができないため寒中見舞いを使います。

正月が明けて(1/7〜)から立春(2/4頃)までに届くように送ります。

ちなみに立春以降は「余寒見舞い」として出すようにします。

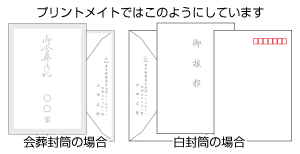

しかしながら、郵便の場合は郵便番号枠の位置関係から、このようなフタの方向にすると上下逆さまになってしまします。

プリントメイトでは「会葬封筒」と「白封筒」は下図のように取り扱っております。

※返礼品に同封する白封筒は差出人印刷が無くても問題がありませんので、気になる方は差出人印刷を省き「フタを左側」にして使うことがができます。(リクエスト頂ければ右に差出人印刷もできます)

※郵便時は弔事であっても「差出人を左側、フタを右側」で問題ありません。

電話でのお問合せ・注文のお手伝い

03-5911-4811

03-5911-4811

電話サポート:月〜金 9:00〜19:00(祝日も対応)

ご質問や価格・納期の確認、これはできるのか等のご質問・ご確認も、お気軽にお問い合わせ下さい。

注文画面の入力方法がわからない、正しく注文できているか不安な場合もお気軽にお電話下さい。

電話をつなぎながら、一緒にご入力のお手伝いをさせていただきます。

店舗受付・店頭相談(東京池袋)

パソコンが苦手だったり、何から手を付けて良いかがわからない、気になる点のご相談を交えながらの注文など、店頭スタッフがご注文のお手伝いをさせて頂きます。

ご注文時にその場で校正(印刷前のイメージ確認)まで済ませるプランもご用意。あとは商品を受け取るだけのお手軽プランです(※店頭のみ)

お越しいただければ、ご注文完了までアテンドいたしますのでお困りのお客様、近隣のお客様は是非ご利用ください。※予約不要(店頭注文時は440円の手数料がかかります)

お越しいただければ、ご注文完了までアテンドいたしますのでお困りのお客様、近隣のお客様は是非ご利用ください。※予約不要(店頭注文時は440円の手数料がかかります)

挨拶文の添削・マナーチェックについて

自分で書いた挨拶文に手直しした方がよい点があるか?マナーなど失礼はないか?をチェックできます。

Q.自分で考えた挨拶文で注文できますか?

A.お客様の用意した挨拶文で注文できます。

プリントメイトでは用意された文例の他、お客様の考えた挨拶文を注文画面で入力したり、ワード等の原稿を提出して注文することもできます。文章のつながりが上手くいかない等でお困りの場合は添削サービスで整えることもできます。

Q.言葉遣いやマナーなどに失礼がないか心配です

A.添削サービスでチェックできます。

仏事・弔事挨拶状では儀礼的な表現や独特の言い回しが多くでてきます。

プリントメイトでは風習に沿った文章になっているか心配なお客様に対し、添削サービスにて書き方やマナーのチェックを承っております。

Q.挨拶文を考えてもらうことはできますか?

A.状況説明から挨拶文を作成することもできます。

これまでの経緯や入れたい表現などをご説明いただいて、お客様の状況に合ったオリジナル挨拶文を作成することができます。

不明な点があれば電話やメールなどでご相談させていただきます。